Chez Black Ego, le passé inspire le futur . Nous explorons et partageons l’histoire fascinante de l’Afrique, de ses civilisations anciennes à ses héros modernes. Notre mission est de reconnecter les générations actuelles à l’héritage culturel du continent, à travers des récits captivants, des découvertes archéologiques et des initiatives éducatives.

Localisation

Dans le temple du savoir !La pierre de Rosette : le premier Google Translate de l’histoire et la transmission du savoir africain

Metisse Noire

Categories: Histoire de l'Afrique

Si aujourd’hui un simple clic sur Google Translate permet de traduire instantanément n’importe quel texte d’une langue à une autre, l’humanité a dû attendre des millénaires avant de percer le secret des langues anciennes. Et parmi les découvertes archéologiques qui ont révolutionné notre compréhension du passé, la pierre de Rosette occupe une place de choix. Véritable clé de voûte du déchiffrement des hiéroglyphes, cette stèle de granit noir a permis à l’humanité de traduire une langue oubliée et de redonner vie à une civilisation fascinante. En d’autres termes, la pierre de Rosette a été le premier « Google Translate » de l’histoire.

Mais cette histoire est souvent racontée sous un prisme euro-centré, mettant en avant la « redécouverte » des hiéroglyphes par les savants occidentaux sans considérer que l’Égypte antique appartient à une histoire africaine plus large, où les traditions linguistiques et les systèmes d’écriture étaient riches et complexes bien avant que l’Occident ne s’y intéresse. La pierre de Rosette témoigne non seulement de la transmission des langues, mais aussi du savoir africain et de son rôle fondamental dans l’histoire mondiale de la connaissance.

Une découverte fortuite, un destin exceptionnel

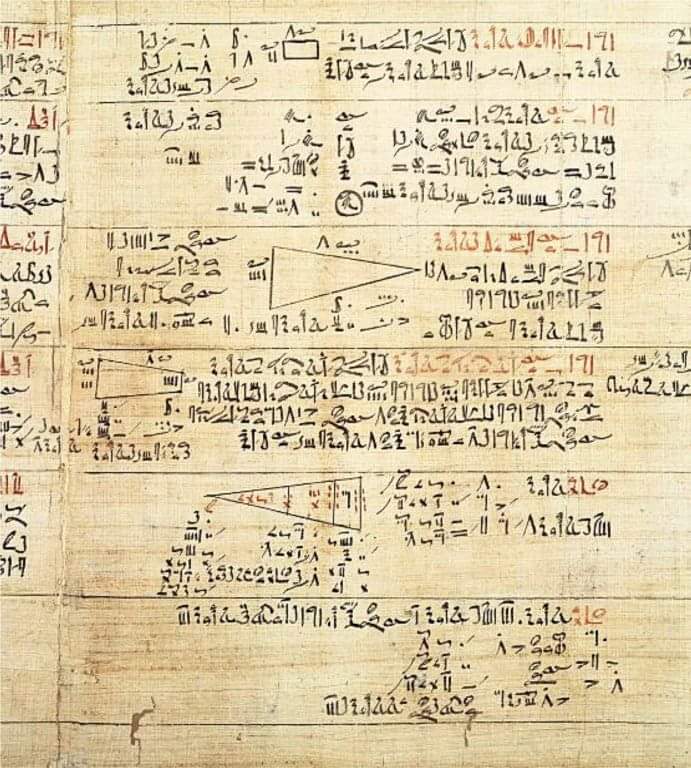

Nous sommes en 1799, en pleine expédition militaire de Napoléon Bonaparte en Égypte. Alors que les troupes françaises creusent des fortifications près du village de Rachid (connu sous le nom de Rosette), un officier, Pierre-François Bouchard, tombe sur une pierre singulière : un fragment de stèle recouvert d’inscriptions. Ce qui attire l’attention, c’est que le texte gravé apparaît en trois écritures différentes :

- Les hiéroglyphes (la langue sacrée des temples égyptiens)

- Le démotique (une écriture plus cursive utilisée dans la vie quotidienne)

- Le grec ancien (la langue administrative des Ptolémées, souverains d’Égypte après la conquête d’Alexandre le Grand)

Très vite, les savants français réalisent que cette pierre détient peut-être le secret permettant de décrypter les mystérieux hiéroglyphes, jusqu’alors indéchiffrables.

Un code à décrypter : le défi du siècle

À l’époque, les hiéroglyphes sont une énigme totale. Depuis des siècles, les Européens pensent qu’il s’agit de symboles purement mystiques ou allégoriques, plutôt que d’une langue phonétique comme le grec ou le latin. Mais grâce à la pierre de Rosette, les chercheurs comprennent vite qu’ils ont entre les mains une même inscription traduite dans trois langues différentes, offrant ainsi une base de comparaison.

C’est en 1822 que le français Jean-François Champollion parvient à résoudre l’énigme. En comparant le texte grec aux hiéroglyphes, il découvre que les signes hiéroglyphiques ne sont pas seulement des symboles abstraits, mais aussi des sons correspondant à une langue réelle. En utilisant notamment les noms de pharaons (comme Ptolémée et Cléopâtre), il établit les premiers liens entre les caractères hiéroglyphiques et leurs valeurs phonétiques. Cette avancée marque la naissance de l’égyptologie moderne.

Un savoir africain bien à l’origine de toute civilisation

Loin d’être un cas isolé, la coexistence de plusieurs langues sur la pierre de Rosette reflète une réalité encore bien vivante en Afrique. Le multilinguisme est une tradition ancienne sur le continent, où les peuples ont depuis des millénaires maîtrisé l’art de la traduction et de l’interprétation.

Des scribes de l’Égypte antique aux griots d’Afrique de l’Ouest, en passant par les caravanes transsahariennes, l’Afrique a toujours été un espace de croisement linguistique, où la connaissance se transmettait à travers plusieurs langues et systèmes d’écriture.

- Les manuscrits de Tombouctou, datant du XIIIe au XVIe siècle, montrent comment les érudits africains écrivaient en arabe, en peul ou en songhaï, intégrant des concepts philosophiques, médicaux et astronomiques.

- Les systèmes d’écriture africains, comme les alphabets méroïtiques (Nubie), nsibidi (Nigéria) ou encore le tifinagh des Touaregs, démontrent une longue tradition d’innovation linguistique sur le continent.

Ainsi, la pierre de Rosette n’est pas un miracle isolé, mais s’inscrit dans une continuité où les Africains ont depuis longtemps développé leurs propres méthodes de transmission des savoirs et de traduction entre différentes langues et cultures.

Pourquoi la pierre de Rosette doit être replacée dans un cadre africain ?

1. Une illustration du génie linguistique africain

La pierre de Rosette est un témoignage de l’érudition africaine, où plusieurs langues coexistaient et se traduisaient déjà à des fins administratives et religieuses. Elle illustre comment les civilisations africaines maîtrisaient des systèmes linguistiques complexes bien avant l’époque coloniale.

2. Un exemple de l’histoire effacée des savoirs africains

L’histoire de la pierre de Rosette, souvent racontée du point de vue européen, occulte le rôle des Africains dans la conservation et la transmission de leur propre culture. Remettre l’Égypte dans son contexte africain permet de mieux comprendre l’impact de l’appropriation des savoirs africains par les puissances coloniales.

3. Une leçon sur la restitution et la valorisation des patrimoines africains

Aujourd’hui, la pierre de Rosette est exposée au British Museum, loin de son pays d’origine. Comme beaucoup d’autres artefacts africains, elle fait l’objet de revendications de restitution par l’Égypte. Son cas illustre le débat plus large sur la spoliation du patrimoine africain et la nécessité de redonner aux peuples africains l’accès à leur propre histoire.

Conclusion : Une pierre, un continent, une mémoire vivante

La pierre de Rosette n’est pas qu’une simple « clé de traduction ». C’est un symbole puissant de la richesse des savoirs africains et de leur influence sur l’histoire mondiale. Elle nous rappelle que bien avant Google Translate, l’Afrique était un carrefour de langues, de cultures et de transmissions intellectuelles, et qu’elle continue aujourd’hui encore à porter cet héritage.

Plutôt que de voir la pierre de Rosette comme un miracle isolé, il est temps de la replacer dans un cadre africain, où elle s’inscrit dans une longue tradition de savoir, de multilinguisme et de transmission des connaissances, qui dépasse largement le moment où elle a été « redécouverte » par l’Occident.

Loin d’être figée dans le passé, cette pierre nous invite à repenser notre rapport au patrimoine africain et à reconnaître les contributions intellectuelles du continent à l’histoire universelle.

Recent Blog

mars 1, 2025

Metisse Noire

Copyright 2024 Archaeology theme. All Rights Reserved.